王雪峰

礦山鑄跡

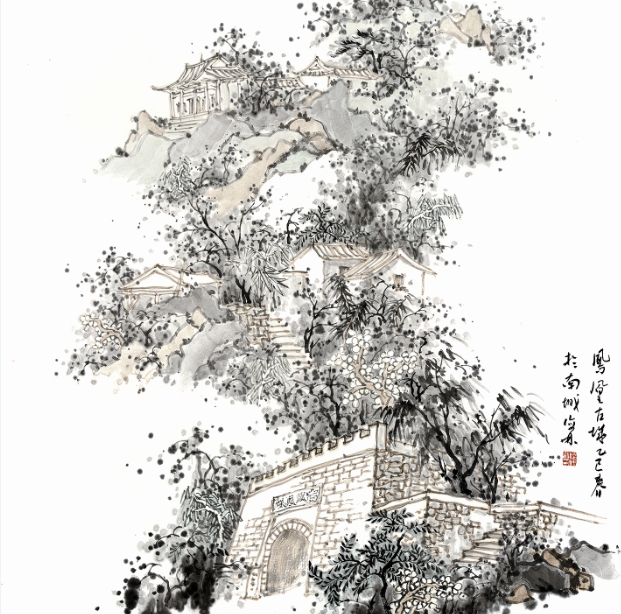

鳳凰古城

從《鳳凰古城》到《山野孤村》,從《孔望佛崖》到《虎踞蒼然》,從《石棚水榭》到《春頌學(xué)林》……從五百里云臺(tái)峰巒到兩千年古朐沉淀,陸海林走進(jìn)了春天。

從晨曦走到日暮,從繁華走出落寞,從傳統(tǒng)走向創(chuàng)新——陸海林走出了春天。

然而,這場旅程豈是始于乙巳之春?

這旅程的發(fā)端,在老子寫下“天下皆知美之為美”的辯證;路途上的驛站,是莊子關(guān)乎“天地有大美而不言”的論斷……陸海林置身涼亭休憩時(shí),一叢野花,半盞山泉,向亭外,他發(fā)現(xiàn)了自然;向亭內(nèi),他發(fā)現(xiàn)了自己的深情。他品味《莊子庚桑楚》中的“以有形者象無形者而定矣”,沒有答案,卻給自己一個(gè)命題——玄墨取象。

筆墨之道

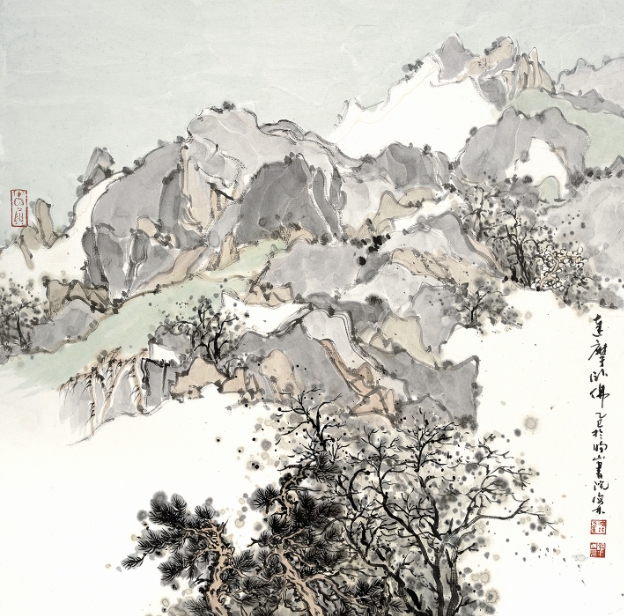

達(dá)摩臥佛

《樹抱船石》置一大樹于畫面中央,枝粗葉茂,光透葉背,不求險(xiǎn)絕驚奇,只顯渾厚華滋,頗有賓虹筆意。

這正是陸海林在用墨驅(qū)筆上的積累和探索。

玄,赤黑色,因此色難以界定,便引出深?yuàn)W、幽遠(yuǎn)、玄妙之意。墨分五色——焦、濃、重、淡、清,而“千古第一用墨大師”黃賓虹提出“五筆七墨”,將墨色的層次與變化發(fā)揮到極致,“五筆”——平、圓、留、重、變,平筆穩(wěn)健,圓筆溫潤,留筆含蓄,重筆有力,變筆靈動(dòng);“七墨”——濃、淡、破、潑、積、焦、宿,這便是陸海林探索筆墨的秘籍,你能在他的畫卷上,找到答案。至于這答案的熱鬧和門道,要看你的眼力。

正如陸海林剛得到“五筆七墨”的秘籍時(shí),用起來頗多疑惑。光透葉背,透是關(guān)鍵,如何在層林盡染中表現(xiàn)光,是困擾他良久的難題,他用墨汁表達(dá)墨色的微妙變化,濃淡之間,總是缺些火候。

恰在一日,得方古硯,他尋來老墨,細(xì)細(xì)研開,用此墨試染,層次分明,厚而不積,薄卻不飄。原來,紙上得來終覺淺,絕知此事靠機(jī)緣。從此,陸海林作畫必研墨,且研且定心,邊研邊將山石樹木勾畫于胸。

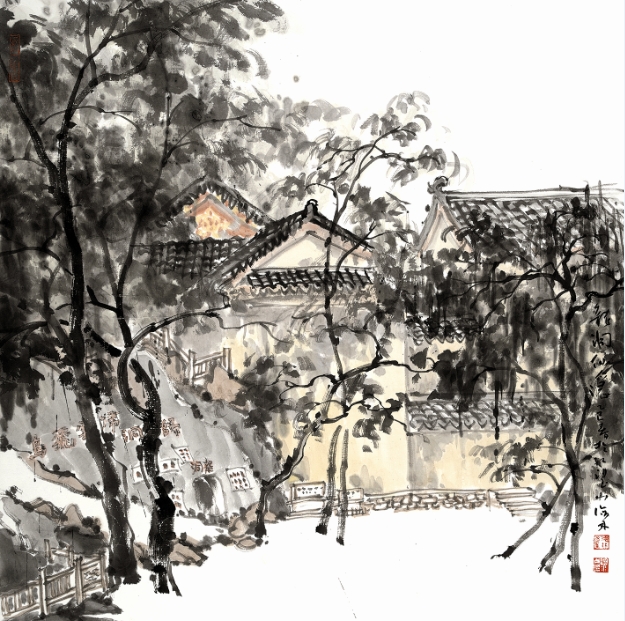

老子說,知其白,守其黑,為天下式。這是老人家在談?wù)搨€(gè)人修養(yǎng),可陸海林將其用在畫面構(gòu)圖上。《東海名郡》中,右下與左上大幅留白,留得直截了當(dāng),留得理所應(yīng)當(dāng),再通過高遠(yuǎn)、平遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)三種視角組合,指點(diǎn)江山,移步取景,將鼓樓、朐陽門、遠(yuǎn)山融合出“可行、可望、可游、可居”的無限空間,納千傾之煙火,收四時(shí)之爛漫,營造出“真境逼而神境生”的藝術(shù)效果。

時(shí)空之象

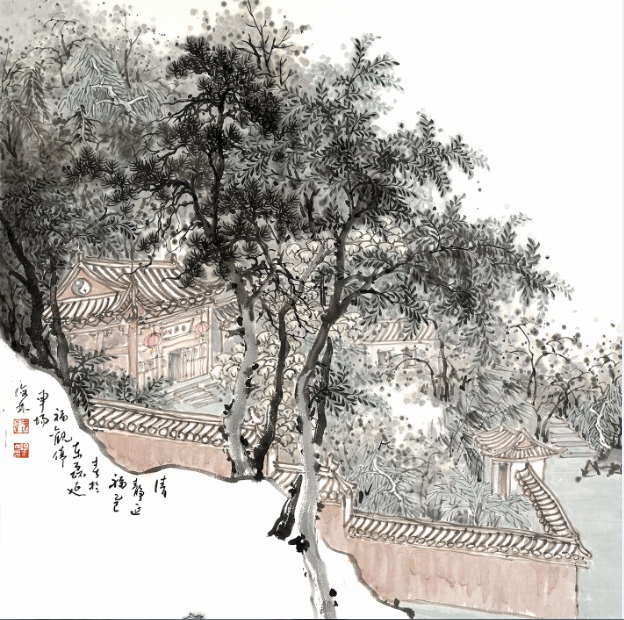

清凈延福

龍洞仙隱

《春頌學(xué)林》取景朐山書院,庭院悠遠(yuǎn)、草木蔥蘢、山水清靜,勾畫出讀書之地環(huán)境的教化作用,表達(dá)出陸海林對(duì)學(xué)養(yǎng)的推崇,這和他多年深耕教壇有關(guān)。藝術(shù)家總是要通過獨(dú)特的物象,形成自己的語言,表現(xiàn)地域?qū)傩裕蔑@文化內(nèi)涵,這或許是“取象”的一層含義。

莊子的“以有形者象無形者而定矣”,我的理解是,取以“有形”的物象,才能表現(xiàn)出“無形”的哲學(xué)道理、精神世界或藝術(shù)境界。舉個(gè)例子,走來一位先生,身著新式中裝,頭發(fā)略長,話語清新溫和,目光犀利有神,穩(wěn)穩(wěn)的藝術(shù)家形象,我定睛一看,這不是陸海林嗎?由此可見,他的穿著打扮、話語神態(tài)是“有形”的,表現(xiàn)出“藝術(shù)家”的內(nèi)涵神韻是“無形”的。

?表現(xiàn),就是“取”。對(duì)于畫家來說,誰來“取”?向誰“取”?“取”什么?“取”的效果怎么樣?是技法,是審美,更是哲學(xué)思辨,但指向歸一——物象。

陸海林的物象觀,至少來自三個(gè)維度。

通過色彩甄別符號(hào),可謂地理取象。錦屏山上的黑褐色石塊猶如“黑棋子”般布局,色彩深,體積大,極具辨識(shí)度。據(jù)他考證,這石塊含鐵量高,是錦屏山石有別南北自成特點(diǎn)的符號(hào)。“黑棋子”成為陸海林清新淡雅畫面上,色彩濃重的筆觸。細(xì)節(jié)上他非常注重草木、云水、人物、亭舍等符號(hào)語言,黑松、馬尾松、橡樹、楸樹、流蘇……一枝一葉情關(guān)朐海,一屋一舍皆出錦屏。

經(jīng)由歷史沉淀技法,可謂時(shí)間取象。他將古人繪制的畫面,與當(dāng)下結(jié)合,凸顯古今景色的映照。中國山水畫,到宋代達(dá)到高峰。其中的青綠山水畫因自帶皇家審美基因,備受推崇。陸海林對(duì)宋代青綠山水的心摩手繪、經(jīng)年苦研,營造出細(xì)膩逼真、不厭其精、格調(diào)高致的畫風(fēng)。他曾用三年多時(shí)間繪制青綠山水“云臺(tái)山三十六景”,以寫生為基礎(chǔ),代言山川;以寫意為目標(biāo),見形抓神。將山水精神、土地靈性、人文積淀、當(dāng)下創(chuàng)造和未來描畫融入畫卷,說不完家鄉(xiāng)可愛,道不盡萬象神奇。

遴選字句成濟(jì)畫卷,可謂文化取象。畫中無詩,干癟;詩中無畫,俗氣。陸海林是如何把詩意詞句融入畫面的?在《靈》一圖中,可窺一斑。一山頭占畫面三分之一位置,上方大塊留白,著一“靈”字!何意?斯山,確為海州之山,四下曠野,此山孤落,山峰不高,有水依伴。恰似劉禹錫筆下的“山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈”。周濟(jì)說,“空則靈氣往來”。其中滋味,自品高下。

澄懷之韻

技法融合物象,最終指向什么?神韻。

唐代畫家張璪說:“外師造化,中得心源。”從直觀物象的摹寫,到活躍生命的傳達(dá),再到精神世界的啟示,可謂三個(gè)層次。

寫生便在摹寫的范疇,整個(gè)乙巳之春,陸海林從朐山書院到錦屏山麓,從石棚山下到南城古鎮(zhèn),從孔望佛崖到山野孤村,他對(duì)山石走勢(shì)、流水云靄、樓臺(tái)民居、草木形態(tài)進(jìn)行了細(xì)致觀察、辨析和臨寫。然而,與西畫寫生不同,陸海林推崇五代荊浩“度物象而取其真”的寫生觀,他“登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩”,為山川長歌,為萬象著色,神采相融、心物相通,傳達(dá)出腳下土地內(nèi)在的生命韻律,啟迪著精神世界的波瀾壯闊。

如何啟迪精神世界?自六朝以來,藝術(shù)的理想追求“澄懷觀道”——在拈花微笑里,感受物象微妙至深的神韻。這對(duì)陸海林的藝術(shù)思想影響很深,也為他的畫作注入了磅礴的哲學(xué)力量。中國哲學(xué)原就是用“生命本身”,體悟“道”的節(jié)奏。“道”具象于生活、禮樂制度,我們追求的“儀式感”最終指向追求“道”的合理性。

對(duì)于藝術(shù)家而言,“道”尤表象于“藝”,“藝”賦予“道”形象和生命,“道”給予“藝”意境和靈魂。畫家都知道“大寫意”的精深高難,何為寫意?就是用簡約的筆墨表現(xiàn)出道理、意境、神韻。意在筆先,意在紙外。“以追光攝影之筆,寫通天盡人之懷”,這是中國藝術(shù)的最后理想和最高成就,也是陸海林一往情深的追求。

陸海林對(duì)藝術(shù)的解答,不是說教式的告知,更杜絕作坊式的雷同。每看到《日薄虛亭》,總能激發(fā)我不同的思考。山水中設(shè)置虛亭一所,群山郁蒼,樹木薈蔚,空亭翼然,吐納云氣。這往往被人忽略的小亭子,在他的筆下竟成為山川靈氣的交匯,精神聚積的處所。

蘇東坡《涵虛亭》詩云:“惟有此亭無一物,坐觀萬景得天全。”

坐觀萬景,玄墨取象,道法自然。

陸海林用筆墨告訴我們,停下腳步,關(guān)注藝術(shù),關(guān)照內(nèi)心,關(guān)乎精神。

總值班: 曹銀生 編輯: 賈元元

來源: 連云港發(fā)布